Der Chat-Bot „ChatGPT“ liefert folgende Erklärung:

Einfach gesagt ist Morbus Parkinson (oder idiopathisches Parkinson-Syndrom) eine langsam fortschreitende, neurologische Erkrankung. Sie entsteht dadurch, dass in einer bestimmten Region des Gehirns, der Substantia nigra („schwarze Substanz“), Nervenzellen absterben, die den Botenstoff Dopamin produzieren.

Dopamin ist wie ein Bote, der für die Steuerung und Koordination von Bewegungen verantwortlich ist. Wenn zu wenig Dopamin vorhanden ist, kommt es zu einer Art „Kommunikationsstörung“ zwischen Gehirn und Muskeln. Das führt zu den typischen Hauptsymptomen.

Man unterscheidet zwischen:

- Motorischen Symptomen (die Bewegung betreffend)

- Nicht-motorischen Symptomen

Die vier klassischen Hauptsymptome (motorisch)

Diese werden auch als „Parkinson-Tetra“ bezeichnet:

- Bradykinese (oder Akinese): Das ist das zentrale Symptom. Es beschreibt eine Verlangsamung aller Bewegungen. Alles wird mühsamer: Gehen, Aufstehen, Umdrehen im Bett, Schneiden von Essen, Schreiben. Die Mimik wird arm („Maskengesicht“ oder Hypomimie) und die Sprache leise und monoton.

- Rigor: Eine Muskelsteifheit. Die Muskeln sind ständig angespannt und steif, was zu Bewegungseinschränkungen, Schmerzen und einer charakteristischen gebeugten Haltung führen kann.

- Tremor: Das Zittern, oft das bekannteste Symptom. Es ist ein Ruhetremor, das heißt, es tritt auf, wenn die Muskeln entspannt sind (z.B. die Hand zittert im Ruhezustand auf dem Schoß) und lässt bei Bewegung meist nach. Typisch ist das „Pillendreher“- oder „Münzzähl“-Zittern der Finger.

- Posturale Instabilität: Eine Gleichgewichtsstörung. Betroffene haben Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten, besonders beim Drehen oder Stoppen. Dies führt zu einer erhöhten Sturzgefahr und tritt oft in späteren Krankheitsstadien auf.

Weitere wichtige Symptome (nicht-motorisch)

Parkinson ist viel mehr als nur eine Bewegungsstörung. Sehr häufig treten auch andere Beschwerden auf, die oft sogar vor den motorischen Symptomen beginnen:

- Riechstörungen (sehr häufig ein frühes Anzeichen)

- Schlafstörungen (insbesondere lautes Umsichschlagen und Reden im REM-Schlaf)

- Depressive Verstimmungen und Ängste

- Verdauungsprobleme (vor allem Verstopfung)

- Schmerzen

- Konzentrations- und Gedächtnisstörungen (können im Verlauf zu einer Demenz führen)

Ursache und Verlauf

Ursache: Die genaue Ursache des Zellsterbens ist noch nicht vollständig geklärt. Man geht von einer Kombination aus genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren aus. In den Nervenzellen werden fehlgefaltete Proteine (Alpha-Synuklein) abgelagert, die vermutlich toxisch wirken.

Verlauf: Parkinson ist chronisch und fortschreitend, aber nicht tödlich. Der Verlauf ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich und kann über viele Jahre langsam sein. Die Lebenserwartung ist bei guter Behandlung nur geringfügig reduziert.

Behandlung

Parkinson ist nicht heilbar, aber sehr gut behandelbar. Die Therapie zielt darauf ab, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität so lange wie möglich zu erhalten.

1. Medikamente: Der Goldstandard ist Levodopa (L-Dopa), eine Vorstufe von Dopamin, die der Körper in Dopamin umwandeln kann. Es gibt auch andere Medikamente (Dopamin-Agonisten, MAO-B-Hemmer etc.).

2. Nicht-medikamentöse Therapien: Diese sind extrem wichtig!

· Physiotherapie (Bewegungstraining, Gleichgewichtsschulung)

· Ergotherapie (Hilfe bei Alltagstätigkeiten)

· Logopädie (Sprach- und Schlucktraining)

· Sport (wie Tai Chi, Tanzen, Radfahren)

Zusammenfassend kann man sagen:

Die Parkinsonkrankheit ist eine komplexe Erkrankung des Gehirns, die primär durch den Verlust des Botenstoffs Dopamin zu Bewegungsverlangsamung, Steifheit, Zittern und Gleichgewichtsstörungen führt. Sie geht aber mit einer Vielzahl weiterer Symptome einher und erfordert eine individuelle, ganzheitliche Behandlung, die über reine Medikamente hinausgeht.

Welches sind die gravierendsten Symptome?

Das ist eine sehr tiefgründige Frage, die sich nicht pauschal mit „dies oder das“ beantworten lässt. Die Bewertung, was gravierender ist – die motorischen oder die nicht-motorischen Symptome – ist höchst individuell und hängt stark von der Perspektive, der Krankheitsphase und der persönlichen Situation des Betroffenen ab.

Anstatt sie direkt zu vergleichen, ist es sinnvoller, die besonderen Herausforderungen beider Gruppen zu betrachten:

Die gravierenden Aspekte der MOTORISCHEN Symptome:

· Sichtbarkeit und Stigmatisierung: Sie sind für Außenstehende sofort sichtbar (Zittern, verlangsamte Bewegung, Gangbild). Das führt oft zu Unverständnis, Starren oder der fälschlichen Annahme, die Person sei betrunken. Dies kann sehr stigmatisierend sein und zu sozialer Isolation führen.

· Verlust der Selbstständigkeit: Die fortschreitende Bewegungsstörung bedroht die Unabhängigkeit im Kern. Einfache Alltagshandlungen wie Anziehen, Essen, Aufstehen von der Toilette oder Spazierengehen werden zu unüberwindbaren Hürden. Dieser Verlust der Autonomie ist für viele extrem belastend.

· Direkte Unfallgefahr: Die Gleichgewichtsstörungen (posturale Instabilität) erhöhen das Sturzrisiko erheblich und können zu Knochenbrüchen führen, die oft der Beginn einer Pflegebedürftigkeit sind.

Die gravierenden Aspekte der NICHT-MOTORISCHEN Symptome:

· Unsichtbarkeit und Fehldiagnosen: Depressionen, Angststörungen, Schmerzen, Riechverlust oder Schlafstörungen werden oft nicht direkt mit Parkinson in Verbindung gebracht. Sie können Jahre vor den motorischen Symptomen beginnen und bleiben häufig unerkannt oder werden falsch behandelt.

· Einschränkung der Lebensqualität: Nicht-motorische Symptome können die Lebensfreude und -qualität oft fundamentaler untergraben als die motorischen. Eine schwere Depression oder eine ausgeprägte Apathie (Teilnahmslosigkeit) raubt die Motivation und die Energie, überhaupt etwas unternehmen zu wollen – selbst wenn man es motorisch noch könnte.

· Belastung für Beziehungen: Kognitive Einbußen, Verhaltensänderungen oder nächtliche Unruhe (REM-Schlaf-Verhaltensstörung, bei man Betroffene im Schlaf um sich schlagen) stellen eine immense Belastung für Partner und Angehörige dar.

· Schwierigere Therapierbarkeit: Während motorische Symptome oft gut auf Levodopa ansprechen, sind nicht-motorische Symptome häufig therapieresistenter und erfordern eine komplexe, multimodale Behandlung.

Fazit:

Aus medizinischer und lebensqualitativer Sicht wird zunehmend erkannt, dass die nicht-motorischen Symptome oft die größere Bürde darstellen.

· Die motorischen Symptome definieren die Krankheit nach außen und bedrohen die körperliche Selbstständigkeit.

· Die nicht-motorischen Symptome untergraben die persönliche Identität, die psychische Gesundheit und das soziale Miteinander. Sie rauben den Betroffenen buchstäblich „die Person, die sie einmal waren“.

Letztendlich ist es jedoch kein Wettbewerb. Beide Symptomgruppen sind zwei Seiten derselben Medaille und verstärken sich oft gegenseitig (z.B.: Schmerzen durch Rigor führen zu Depressionen; Depressionen verschlechtern die Motorik). Eine optimale Parkinson-Therapie muss daher gleichermaßen auf die motorischen wie die nicht-motorischen Symptome abzielen. Die nicht-motorischen Beschwerden verdienen heute viel mehr Aufmerksamkeit, da sie für die Betroffenen und ihre Familien oft die unsichtbare, aber tiefgreifendere Qual bedeuten.

Was könnte die Betroffenen davon abhalten, Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufzunehmen?

Diese Schwellenangst ist absolut verständlich und ein sehr häufiges Phänomen. Es erfordert viel Überwindung, sich in einer Gruppe mit der eigenen Erkrankung zu „outen“. Hier sind Argumente und Perspektiven, die helfen können, diese Schwelle zu senken, gegliedert nach den häufigsten Bedenken:

1. Gegen das Gefühl der Scham und des Stigmas:

· Argument der „Expertenschaft durch Betroffenheit“: „In dieser Gruppe bist du nicht der ‚Kranke‘, sondern der ‚Experte‘. Jeder dort kennt das Zittern, die Steifheit oder die peinlichen Situationen aus erster Hand. Hier musst du nichts erklären oder dich schämen. Deine Erfahrung ist hier die wertvollste Währung.“

· Normalisierung: „Was du erlebst, ist kein persönliches Versagen, sondern ein Symptom der Krankheit. In der Gruppe siehst du: Ich bin nicht allein. Meine Gedanken, meine Ängste, meine Probleme werden von anderen gespiegelt und validiert. Das entstigmatisiert ungemein.“

2. Gegen die Angst, sich zu öffnen und verletzlich zu zeigen:

· Argument der Kontrolle: „Du bestimmst, wie viel du preisgibst. Beim ersten Mal kannst du auch nur zuhören. Niemand wird dich zwingen, zu sprechen. Oft ist schon das Zuhören und das Gefühl, verstanden zu werden, eine riesige Erleichterung.“

· Argument des sicheren Raums: „Eine Selbsthilfegruppe ist ein geschützter Raum. Was dort besprochen wird, bleibt dort. Das ist ein Ort, an dem du die Fassade, die du vielleicht im Alltag aufrechterhalten musst, fallen lassen kannst, ohne verurteilt zu werden.“

3. Gegen die Befürchtung, nur „Leidensgeschichten“ zu hören:

· Argument der Lösungsorientierung: „Es geht nicht darum, sich im Leid zu suhlen. Im Gegenteil: Die Gruppe ist eine Schatzkiste an praktischen Lösungen. Welcher Physiotherapeut ist gut? Welcher Löffel hilft gegen das Zittern beim Essen? Wie komme ich besser aus dem Auto? Das sind die wertvollen Tipps, die du dort sammelst.“

· Argument der positiven Vorbilder: „Du triffst dort auch Menschen, die schon seit 10, 15 oder 20 Jahren mit Parkinson leben und immer noch ein erfülltes Leben führen. Sie sind lebende Beweise dafür, dass es weitergeht, und sie haben Wege gefunden, mit den Herausforderungen umzugehen. Das kann unglaublich Mut machen.“

4. Gegen die allgemeine Scheu vor Gruppen und neuen sozialen Situationen:

· Das „Schnupper“-Argument: „Du verpflichtest dich zu nichts. Geh einfach einmal hin, ‚auf Probe‘. Wenn es dir nicht gefällt, musst du nie wieder gehen. Es kostet nur einen Abend, aber die Chance auf langfristige Entlastung und Unterstützung ist groß.“

· Argument der niedrigen Erwartungshaltung: „Niemand erwartet von dir, dass du sofort dein Herz ausschüttest. Komm einfach mit der Erwartung, eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken und zuzuhören. Das ist schon ein großer und wertvoller erster Schritt.“

5. Konkrete, pragmatische Vorteile hervorheben:

· Informationsvorsprung: „Mitglieder in Selbsthilfegruppen sind oft besser über neue Behandlungen, Studien oder Therapiemöglichkeiten informiert als viele Hausärzte. Du profitierst vom geballten Wissen der Gruppe.“

· Entlastung für Angehörige: „Wenn du dich in der Gruppe austauschst, entlastet das auch deine Familie und deinen Partner. Sie müssen nicht deine einzigen Gesprächspartner für alle Sorgen und Nöte sein.“

· Aktiv bleiben: „Die Gruppe organisiert oft auch gemeinsame Aktivitäten wie Sport, Ausflüge oder Vorträge. So bleibst du in Bewegung und kommst raus, was gerade bei Parkinson extrem wichtig ist.“

Wie man den ersten Schritt erleichtern kann:

· Begleitung anbieten: „Ich komme mit dir zum ersten Treffen. Wir gehen zusammen rein und du kannst jederzeit wieder gehen.“ Die Anwesenheit einer vertrauten Person kann die Angst nehmen.

· Auf Online-Alternativen hinweisen: Für viele ist der Einstieg in eine Online-Selbsthilfegruppe (Foren, Video-Treffen) einfacher, weil man anonym bleiben und von zu Hause aus teilnehmen kann. Das kann ein guter erster Schritt sein.

· Den Gruppenleiter kontaktieren: Oft kann man vorher mit dem Leiter der Gruppe telefonieren. Dieser kann die Atmosphäre beschreiben und Ängste nehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der stärkste Hebel ist die Hoffnung auf Verständnis und praktische Hilfe. Die Botschaft sollte sein: „Du gehst nicht in eine Gruppe von ‚Kranken‘, sondern zu Menschen, die deinen Kampf verstehen und dir Werkzeuge an die Hand geben können, um ihn leichter zu bestehen. Es ist ein Akt der Selbstermächtigung und nicht der Kapitulation.“

Erschienen im März 2020: „Ending Parkinson’s Disease“

Das Buch „Ending Parkinson’s Disease“ von Ray Dorsey, Todd Sherer, Michael Okun und Bastiaan Bloem aus dem Jahr 2020 versteht sich als ein Weckruf und konkreter Aktionsplan zur Bekämpfung der Parkinson-Krankheit. Es verbindet eine schonungslose Analyse der Krise mit einem hoffnungsvollen Aufruf zum Handeln.

Die folgende Tabelle fasst die zentralen Thesen und Forderungen des Buches zusammen:

Kernbereich Beschreibung & Ziele

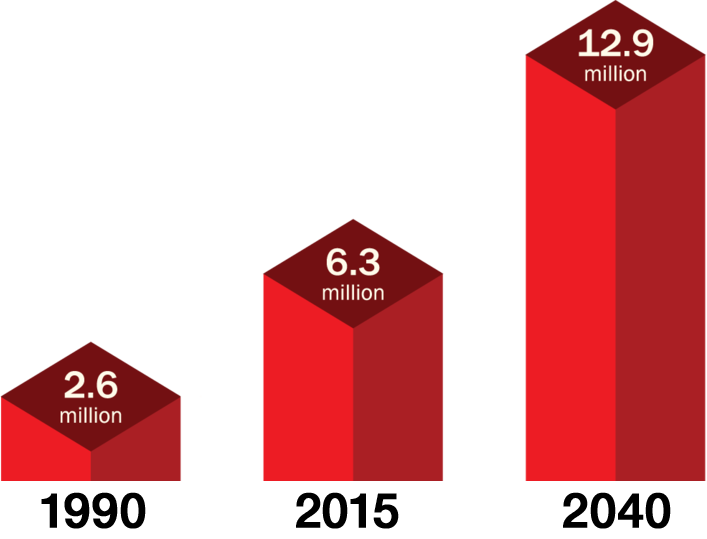

Die Parkinson-Pandemie Betont rapiden, globalen Anstieg; Verdopplung der Erkrankungszahlen von 6,3 Mio. (2015) auf prognostizierte 12,9 Mio. bis 2040.

Umweltfaktoren & Prävention Identifiziert Umweltgifte (Pestizide, Lösungsmittel) als Haupttreiber. Fordert Verbot spezifischer Chemikalien wie Paraquat und Förderung von Bewegung als Schutz.

Verbesserung von Versorgung & Behandlung Kritisiert unzureichende Diagnose- und Behandlungsquoten. Befürwortet Telemedizin und innovative Versorgungsmodelle wie „ParkinsonNet“; Entwicklung neuer Therapien.

Advocacy & Gemeinschaftsaktion Inspiriert von Erfolgen gegen andere Krankheiten (z.B. HIV/AIDS). Ziel: Stigmatisierung abbauen, Forschungsförderung erhöhen und Patienten zu Aktivisten befähigen.

📚 Aufbau und Inhalt des Buches

Das Buch ist in drei klar strukturierte Teile gegliedert, die den Leser von der Problemdiagnose hin zu konkreten Lösungen führen:

1. Die Entdeckung und Geschichte der Krankheit: Dieser Teil erzählt die Geschichte der Parkinson-Erkrankung in einer gut verständlichen, geschichtenhaften Form, die das Thema lebendig macht.

2. Der PACT-Plan: Das Herzstück des Buches. Die Autoren stellen einen Aktionsplan basierend auf vier Säulen vor – Prävention, Advocacy (Unterstützung), Care (Versorgung) und Treating (Behandlung). Sie starten eine Bewegung und rufen jeden dazu auf, Fürsprecher für die Sache zu werden.

3. Konkrete Handlungsaufforderung: Im letzten Teil werden 25 konkrete Wege aufgezeigt, wie man dazu beitragen kann, die globale Belastung durch Parkinson zu verringern. Diese reichen von individuellen Verhaltensänderungen bis hin zu politischen Forderungen.

💡 Die zentrale Botschaft und der Aufruf zum Handeln

Die übergeordnete Botschaft des Buches ist, dass Parkinson keine unvermeidbare Geißel der Menschheit ist. Die Autoren vertreten die Überzeugung, dass die Gesellschaft diese Krise maßgeblich mitverursacht hat – durch industrielle Schadstoffe und vernachlässigte Prävention – und daher auch die Macht besitzt, sie zu beenden. Es ist ein „must-read“ für alle, die in irgendeiner Weise mit Parkinson zu tun haben: Patienten, Angehörige, Kliniker, Wissenschaftler und Politiker.

„Ending Parkinson’s Disease“ ist mehr als ein Buch; es ist ein Manifest für eine weltweite Bewegung. Es bietet sowohl eine fachkundige und zugängliche Analyse der Krise als auch einen klaren, umsetzbaren Fahrstein, um ihr zu begegnen.

Wenn du dich für bestimmte Aspekte interessierst, zum Beispiel für die genaueren Zusammenhänge zwischen bestimmten Umweltgiften und Parkinson oder für die Details des ParkinsonNet-Versorgungsmodells, kann ich dazu gerne weitere Informationen geben.

Absolut. Die Rolle von Umweltfaktoren, insbesondere Pestiziden und anderen Chemikalien, als mögliche Verursacher oder Trigger für die Parkinson-Krankheit ist ein zentrales Thema in „Ending Parkinson’s Disease“ und ein sehr aktives Forschungsfeld.

Hier ist eine Übersicht, was darüber bekannt ist:

Die wissenschaftliche Hypothese im Überblick

Die Grundidee ist, dass bei manchen Menschen mit einer genetischen Veranlagung die Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien den Prozess des Zellsterbens in der Substantia nigra auslösen oder stark beschleunigen kann. Man spricht von einer „Multi-Hit“-Hypothese: Genetische Empfänglichkeit (Hit 1) trifft auf Umweltgifte (Hit 2), was über Jahre oder Jahrzehnte zur Erkrankung führt.

Konkrete Verdächtige: Pestizide und Herbizide

Forschung und das Buch nennen besonders überzeugende Belege für folgende Substanzen:

1. Paraquat:

· Was es ist: Ein hochgiftiges, weit verbreitetes Unkrautvernichtungsmittel (Herbizid). Es ist in der EU und der Schweiz verboten, wird aber in vielen anderen Ländern, einschließlich den USA, noch verwendet.

· Der Mechanismus: Paraquat erzeugt in den Zellen oxidativen Stress. Das bedeutet, es führt zur Bildung von schädlichen Sauerstoffmolekülen (freie Radikale), die die empfindlichen Dopamin-produzierenden Neuronen schädigen und abtöten können. Der Mechanismus ähnelt dem des Neurotoxins MPTP.

· Die Evidenz: Landwirte, die Paraquat verwendeten, haben in Studien ein um etwa 150 % erhöhtes Risiko, an Parkinson zu erkranken.

2. Rotenon:

· Was es ist: Ein Insektizid, das ebenfalls in der EU verboten ist, aber in der ökologischen Landwirtschaft anderswo manchmal noch eingesetzt wird.

· Der Mechanismus: Rotenon hemmt die Funktion der Mitochondrien – die „Kraftwerke“ der Zellen. Wenn die Mitochondrien nicht mehr richtig funktionieren, bekommt die Zelle keinen Treibstoff mehr und stirbt ab (Energiemangel).

· Die Evidenz: Studien mit Tieren zeigten, dass die Gabe von Rotenon klassische Parkinson-Symptome und die Ablagerung von Alpha-Synuklein (Lewy-Körperchen) verursacht.

3. Chlorpyrifos und andere Organophosphate:

· Diese Insektizide wirken auf das Nervensystem von Insekten und können auch beim Menschen neurologische Schäden verursachen. Der Zusammenhang mit Parkinson wird intensiv erforscht.

Das Problem der „Taucherei“ (Trichlorethylen – TRI)

Das Buch hebt Trichlorethylen (TRI) besonders hervor, da es eine „vergessene“ aber allgegenwärtige Gefahr darstellt.

· Was es ist: TRI ist ein industrielles Lösungsmittel, das zur Entfettung von Metallteilen, in der chemischen Reinigung (als „Tri“) und in vielen anderen industriellen Prozessen verwendet wurde.

· Wo es vorkommt: Obwohl sein Gebrauch heute strenger reguliert ist, ist TRI einer der häufigsten Boden- und Grundwasserschadstoffe weltweit. Es verdunstet leicht und kann sich als Dampf von kontaminierten Standorten (z.B. alten Fabriken, Tankstellen) in der Luft verteilen. Menschen können es also über kontaminierte Luft (Soil Vapor Intrusion) oder Trinkwasser aufnehmen.

· Der Mechanismus: Wie Paraquat wird auch TRI mit der Schädigung der Mitochondrien in Verbindung gebracht.

· Die Evidenz: Eine große Studie zeigte, dass Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz TRI ausgesetzt waren, ein um 500 % erhöhtes Risiko hatten, an Parkinson zu erkranken. Auch das Leben in der Nähe von industriellen Standorten, an denen TRI verwendet wurde, oder das Trinken von kontaminiertem Wasser wird mit einem erhöhten Risiko in Verbindung gebracht.

Warum ist das so bedeutsam?

Die Autoren von „Ending Parkinson’s“ argumentieren hier politisch und gesellschaftlich:

1. Prävention ist möglich: Im Gegensatz zu nicht veränderbaren Risikofaktoren wie dem Alter oder den Genen können Expositionen gegenüber diesen Chemikalien verhindert werden.

2. Forderung nach Verboten: Das Buch fordert vehement ein Verbot der schlimmsten Übeltäter, insbesondere von Paraquat, ähnlich wie es bereits für andere gefährliche Stoffe wie Asbest geschehen ist.

3. Das Ausmaß der Krise: Die weite Verbreitung dieser Chemikalien in unserer Umwelt (Luft, Wasser, Boden) über Jahrzehnte hinweg trägt nach Ansicht der Autoren maßgeblich zum pandemieartigen Anstieg der Parkinson-Fälle bei.

Was bedeutet das für den Einzelnen?

Es ist wichtig, keine Panik zu verbreiten. Nicht jeder, der diesen Chemikalien ausgesetzt ist, bekommt Parkinson. Die Genetik spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie anfällig jemand ist.

Dennoch sind folgende Punkte sinnvoll:

· Bewusstsein schärfen: Sich der potenziellen Quellen bewusst zu sein (z.B. bei der Arbeit im Garten oder in alten Gebäuden/Hobbykellern).

· Vorsorge treffen: Bei der Arbeit mit Chemikalien immer geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Maske) tragen.

· Politisches Engagement: Die Autoren ermutigen dazu, sich für strengere Regulierungen und Verbote einzusetzen, um die gesamte Bevölkerung zu schützen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Pestizide wie Paraquat und Rotenon sowie Lösungsmittel wie Trichlorethylen werden nicht mehr nur als verdächtige Gifte angesehen, sondern von der Wissenschaft zunehmend als bewiesene Risikofaktoren betrachtet, die bei entsprechend veranlagten Menschen die Parkinson-Krankheit auslösen können. Sie sind ein vermeidbarer Teil des Puzzles, und ihre Eliminierung aus unserer Umwelt ist ein Hauptziel der Präventionsbemühungen.

Das im August 2025 erschienene Buch „The Parkinson’s Plan“ von den Neurologen Dr. Ray Dorsey und Dr. Michael Okun stellt einen bahnbrechenden Aktionsplan zur Prävention und Behandlung der Parkinson-Krankheit vor. Die Autoren argumentieren, dass Parkinson größtenteils vermeidbar ist und durch Umweltgifte angetrieben wird.

Die folgende Tabelle fasst die Kernaussagen des Buches zusammen:

Aspekt Beschreibung

Grundthese Parkinson ist keine unvermeidbare Alterskrankheit, sondern überwiegend eine vermeidbare, „von Menschen gemachte Pandemie“, die durch Umweltfaktoren angeheizt wird.

Hauptursache Bis zu 85-90% der Fälle haben keine genetische Ursache. Bestimmte Umweltgifte wie Pestizide (Paraquat) und Industriechemikalien (TCE, PCE) erhöhen das Risiko massiv.

Lösungsansatz (P-L-A-N) Ein 4-teiliger strategischer Rahmen: Prävention, Lernen (Forschung), Amplifizieren (Stimmen verstärken, Versorgung verbessern), Navigieren (neue Therapien).

„Parkinson’s 25“ Eine praktische Checkliste mit 25 Maßnahmen zur Risikosenkung für jeden Einzelnen (z.B. Ernährung, Wasserfilter, Luftreiniger).

🗺️ Der detaillierte Fahrplan: Der P-L-A-N

Das Buch strukturiert seine Forderungen und Lösungen in einem klaren, viergliedrigen Rahmen, dem „P-L-A-N“:

· Prävention (Prevent)

· Ursachen bekämpfen: Das Buch fordert ein Verbot der schlimmsten neurotoxischen Chemikalien, wie des Pestizids Paraquat oder des Lösungsmittels Trichlorethylen (TCE).

· Transparenz schaffen: Menschen sollen das Recht haben zu erfahren, ob sie in der Nähe von Orten leben oder arbeiten, an denen diese Gifte verwendet werden.

· Lernen (Learn)

· Forschung umlenken: Da der Großteil der Fälle nicht genetisch bedingt ist, muss sich die Forschung stärker auf vermeidbare, umweltbedingte Ursachen konzentrieren.

· Finanzierung erhöhen: Die Autoren fordern eine Verzehnfachung der Forschungsmittel, insbesondere für präventionsorientierte Forschung.

· Amplifizieren (Amplify)

· Versorgung revolutionieren: Das aktuelle Versorgungssystem ist oft fragmentiert. Als Vorbild dient das niederländische „ParkinsonNet“ – ein multidisziplinäres Netzwerk von Spezialisten, das den Patienten in den Mittelpunkt stellt.

· Zugang gewährleisten: Ein zentrales Ziel ist, 100%igen Zugang zu Levodopa, einem essenziellen Parkinson-Medikament, für alle Betroffenen weltweit zu schaffen.

· Navigieren (Navigate)

· Neue Therapien: Das Buch diskutiert vielversprechende neue Behandlungen wie Gentherapie, Nanomedizin und adaptive Hirnschrittmacher, die mit KI in Echtzeit reagieren können.

🛡️ Praktische Tipps für den Alltag: Der „Parkinson’s 25“

Neben den großen systemischen Forderungen bietet das Buch auch konkrete, sofort umsetzbare Ratschläge für Einzelpersonen, um ihr Risiko zu senken oder den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Dazu gehören:

· Ernährung: Befolgen einer mediterranen Diät.

· Umweltbewusstsein: Verwenden von Wasserfiltern und Luftreinigern; gründliches Waschen von Obst und Gemüse.

· Vorsorge: Vorsicht bei der Wahl des Wohnorts – das Buch erwähnt beispielsweise ein erhöhtes Risiko, wenn man in der Nähe eines Golfplatzes lebt, der Pestizide verwendet.

Die Autoren sehen ihr Buch als eine Art „Playbook“ oder Blaupause für die Zukunft. Ihr ambitioniertes Ziel ist es, bis 2035 eine 0%ige Steigerung der Neuerkrankungsrate zu erreichen.

Ich hoffe, diese Zusammenfassung ist hilfreich für Sie. Wenn Sie mehr über eines der spezifischen Themen, wie die genannten Umweltgifte oder die Details des „Parkinson’s 25“-Plans, erfahren möchten, lassen Sie es mich gerne wissen.

zu beiden Themen hätte ich gern noch etwas mehr erfahren, es ist sowohl Thema Umweltgifte als auch das Thema „Parkinson 25 Plan“

Zu den beiden von Ihnen angesprochenen Themen – den Umweltgiften als Risikofaktor und dem präventiven „Parkinson’s 25“ Plan – kann ich Ihnen auf der Grundlage der aktuellen Literatur und Expertenmeinungen einige zentrale Punkte zusammenfassen.

🧠 Umweltgifte als Risikofaktor für Parkinson

Forschungsergebnisse deuten stark darauf hin, dass bestimmte Umweltgifte die Entstehung von Parkinson fördern oder das Risiko deutlich erhöhen können. Man geht heute davon aus, dass bis zu 85-90% der Parkinson-Fälle keine genetische Ursache haben und die Antwort auf die Ursache der Erkrankung vor allem in unserer Umwelt liegt. Die folgende Tabelle listet einige der am meisten diskutierten Schadstoffe auf:

Schadstoff & Quelle Möglicher Zusammenhang mit Parkinson

Pestizide (z.B. Paraquat, Glyphosat, Organophosphate): Landwirtschaft, Gärten, Golfplätze Erhöhtes Risiko für Parkinson bei exponierten Personen (z.B. Landwirte); Paraquat soll das Risiko um 150% steigern.

Industrielösungsmittel (z.B. Trichlorethylen – TCE): Grundwasser, Bodenluft, Baumaterialien, alte Fabrikgelände TCE-Kontamination im Trinkwasser wurde mit einem bis zu 500% erhöhten Parkinson-Risiko in Verbindung gebracht.

Luftschadstoffe & Feinstaub: Verkehr, Industrie, Waldbrände Können oxidativen Stress und Entzündungen im Nervengewebe fördern; Parkinson-Raten sind in stark industrialisierten Regionen höher.

Schwermetalle (z.B. Mangan, Blei): Bestimmte Berufe, verunreinigtes Wasser, alte Farben Chronische, niedrig dosierte Exposition kann sich in Hirnregionen anreichern, die für Parkinson relevant sind (z.B. Substantia nigra).

🛡️ Der „Parkinson’s 25“ Plan zur Prävention

In ihrem Buch „The Parkinson’s Plan“ entwerfen die Neurologen Ray Dorsey und Michael Okun einen konkreten Aktionsplan, um das Parkinson-Risiko zu senken und das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Der Plan umfasst Maßnahmen auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene. Hier sind die zentralen Säulen:

· Ernährung und Lebensstil: Empfohlen wird eine mediterrane oder MIND-Diät, die reich an Antioxidantien und entzündungshemmenden Stoffen ist. Regelmäßige Bewegung ist eine weitere zentrale Säule, da sie nachweislich positive Effekte hat.

· Reduzierung von Schadstoffen in der unmittelbaren Umgebung:

· Wasser filtern: Die Verwendung von Aktivkohle- oder Umosmosefiltern kann Schadstoffe wie TCE und Schwermetalle aus dem Trinkwasser reduzieren.

· Luft reinigen: Die Verwendung von Luftreinigern in Innenräumen, insbesondere in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung oder in der Nähe von vielbefahrenen Straßen, wird empfohlen.

· Obst und Gemüse waschen: Gründliches Waschen kann Pestizidrückstände verringern. Der Kauf von Bio-Produkten, wo möglich, wird ebenfalls als Vorsichtsmaßnahme angesehen.

· Politischer und gesellschaftlicher Einsatz: Die Autoren fordern ein Verbot der schlimmsten Schadstoffe wie Paraquat und TCE. Zusätzlich setzen sie sich für mehr Transparenz ein, damit Menschen erfahren können, ob sie in der Nähe von Kontaminationsquellen leben oder arbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die moderne Parkinson-Forschung zunehmend auf präventive Ansätze setzt. Die Botschaft der Experten ist voller Hoffnung: Durch die Kombination aus eigenverantwortlichem Handeln und gesellschaftlichem Engagement könnte Parkinson einer Erkrankung werden, die sich in Zukunft weitgehend verhindern lässt.

Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen weiter. Wenn Sie noch mehr über einen der spezifischen Schadstoffe oder eine der Empfehlungen aus dem „Parkinson’s 25“ Plan erfahren möchten, lassen Sie es mich gerne wissen.

Erschienen im August 2025: „The Parkinson’s Plan“

Der Parkinson-Plan: Ein neuer Weg zur Prävention und Behandlung Hardcover – 19. August 2025

EIN SOFORTIGER NEW YORK TIMES BESTSELLER

Ein bahnbrechender Leitfaden zur Prävention und Bekämpfung der Parkinson-Krankheit

„Der Parkinson-Plan begegnet dieser Herausforderung mit Wissenschaft, Klarheit und einem Weg in die Zukunft.“ (Sanjay Gupta, Chefkorrespondent für Medizin, CNN)

In Der Parkinson-Plan beschreiben zwei Ärzte, die an der Spitze der Parkinson-Forschung stehen, detailliert die notwendigen Schritte zur Vorbeugung, Verlangsamung und Behandlung dieser schwächenden Erkrankung. Sie zeigen den Lesern, wie sie die Krankheit durch ihre Ernährung, das Wasser, das sie trinken, die Luft, die sie atmen, und ihren Lebensstil verhindern können. Sie stellen die „Parkinson-25“ vor, die detaillierteste Checkliste, die jemals erstellt wurde, um jedem die Möglichkeit zu geben, sein Parkinson-Risiko zu senken. Sie interviewen die weltweit führenden Wissenschaftler, Kliniker und Vordenker auf dem Gebiet der Parkinson-Forschung, um einen detaillierten Behandlungsplan vorzustellen, der modernste Methoden und die neuesten technologischen und medizinischen Fortschritte umfasst.

The Parkinson’s Plan geht den nächsten Schritt im Kampf gegen Parkinson und präsentiert einen klaren Fahrplan mit den Strategien und Taktiken, die notwendig sind, um eine Welt zu schaffen, in der die Krankheit immer seltener wird und die Behandlungen erfolgreicher sind.